京都にLRTを、全国の中小都市にLRTを

私は日本の多くの地方都市にLRT導入を進めていくことが必要であると考えています。何故LRTか?

そりゃかっこいいし、経済活動に役立つし、便利だし・・。LRT派の人々の主張も様々でしょう。しかし私には原点があります。自動車過剰社会は長続きしないことへの確信です。

私には夢があります。持続可能社会へと歴史の流れを変えていく日本を見たい。明治時代近代化を取り入れ、先の大戦後にはアメリカ流の近代化を取り入れた日本のエネルギー消費の歴史を見ていくと、持続可能社会から、わざわざかけ離れた社会に、ひたすら向かっている気がいたします。

恐らくその結果なのでしょう。今年の夏の異常な暑さを始め、21世紀になって異常気象が続いています。このままで行くと二十一世紀の末には、政府が行うべき第一の仕事が、経済対策などではなく、気象による甚大な被害対策になってしまうでしょう。また自治体の主たる仕事も、自然災害から如何にして住民を守るかが、第一に要求されることになるでしょう。町の発展など考える余地など、無くなってしまうかも知れません。

持続可能な社会を目指すことは、今や世界共通の考えになりつつあります。しかし実際にそのような社会に向かっているかを検証する人はあまりおりません。そして検証してみると、持続可能社会に向かいつつあるとは、とても思えないのです。特に東京を中心とする現代日本では。戦後東京は高度な持続可能社会を持っていた日本をひたすら壊し続け、日本を世界の三大持続不可能社会保持国に変えてしまいました。その三国とは、アメリカ、中国、日本です。GDPでみた経済大国一位のアメリカ、二位の中国、そして四位になってしまった日本。経済が停滞してもなお、持続不可能社会構築にいそしんでいる日本です。悲しいことではありませんか。

プーチンやトランプは明らかに持続可能社会へと舵を取る意識はありません。プーチンやトランプを堂々と非難するためにも、日本で持続可能社会へ向けた行動を起こそうではないですか。いやちょっと前置きが長くなりました。

交通手段のエネルギー消費は家庭全体より多い

エネルギーを大量に消費する場所での大幅な省エネが大切なことは言うまでもありません。しかしそのような場所は、今や少ないだろうことも多くの人が納得するでしょう。しかし自動車が支配する交通の分野は、その少ない場所なのです。

現代社会は化石燃料に頼り切った社会です。持続可能社会では化石燃料消費は自然エネルギー消費に置き換わっているはずです。様々な試みが行われていると、人々は信じています。21世紀に入っても、様々なエネルギーについての話題がありました。しかしほとんどの新しい話題はしばらくすると消え去っていきました。そして思い出したようにガソリン価格上昇の話題が繰り返し問題になってきたし、今もガソリン価格への補助が大きな政治的課題となっています。これからもガソリン価格問題は繰り返し蒸し返されるでしょう。唯一の解決策は、ガソリンを可能な限り使わなくてよいようにする事です。それはどうやったらできるでしょうか。

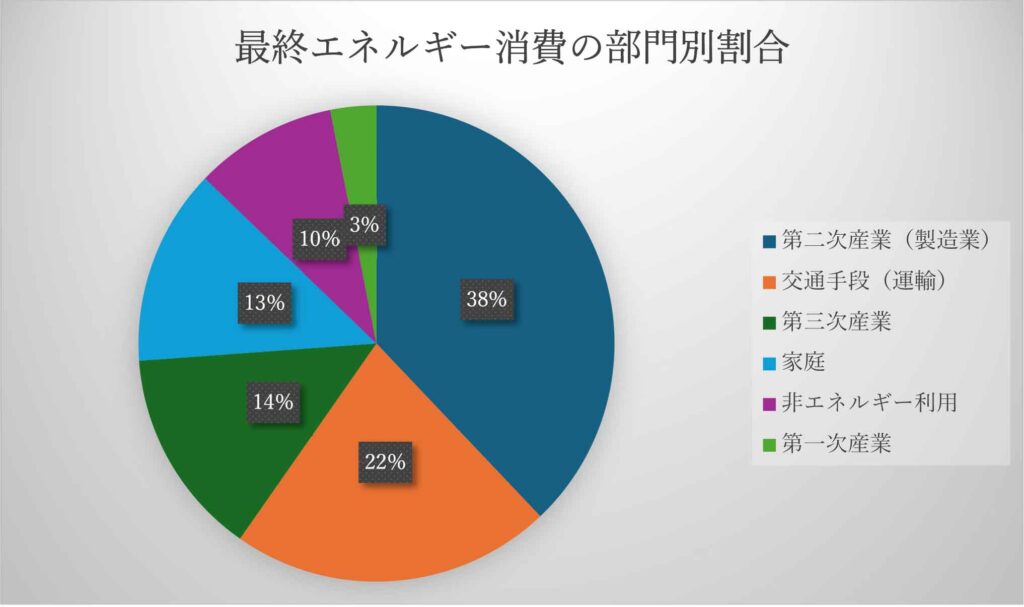

ガソリン消費はもちろんエネルギー消費です。主として自動車で消費されます。しかし日本でのエネルギー消費を全体で把握している人はほとんどいません。おかしな話です。これだけエネルギー問題が様々な問題に絡み合っているのに。エネルギー消費の実態を知るには、少し勉強すれば、理解できるのですがね。日本だけのエネルギー消費を知るには、資源エネルギー庁のデータを調べると解ります。下に2023年度の日本の年間エネルギー消費の部門別割合を示しておきます。

日本でエネルギー消費が一番多いのは工場においてです。これは欧米にも見られないことで、日本の工業生産能力は今でも非常に高いことになります。工場の省エネや再生可能エネルギー導入は、工場の中にいる技術者集団に任せておきましょう。

家庭での省エネがしばしば問題にされますが、家庭でのエネルギー消費は全体の13%です。しかしそれよりもずっと多いのが交通手段によるものだと解ります。22%ですから家庭の1.7倍ほども消費しているのですね。何故これを真剣に取り上げないのでしょう。

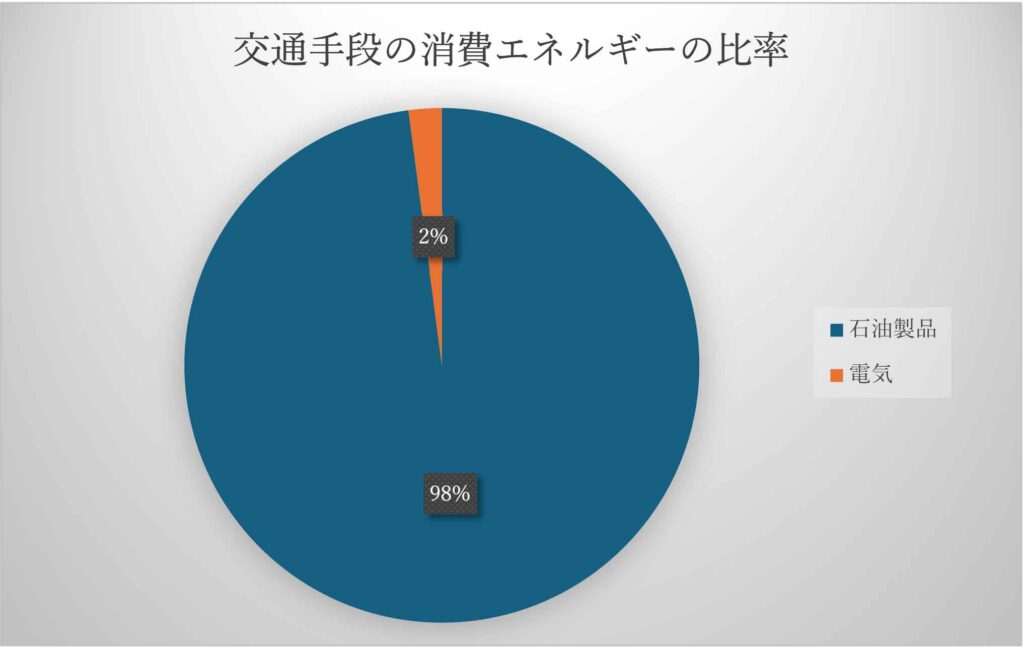

エネルギーと言っても様々なエネルギーがあります。どれもエネルギーですから、その量は中学や高校でもならうジュールを用いて比較できるのですが。家庭でも電気、都市ガス、あるいは灯油(石油製品)が使われますよね。交通手段では、どのエネルギーがどの割合で使われているのでしょうか?

交通手段(運輸部門)のエネルギーは、現在は基本的には二種類です。ガソリンなどの石油製品と電気です。そして何と98%が石油製品で占められているのです。電気はわずかに2%。この割合は過去2~30年変化がありません。電気を使って走っているのは、2~30年前から電車です。これを知っている人は残念ながら非常に少ないのですが、資源エネルギー庁の統計をみるとすぐわかります。

データって今いろんな人がいろんなデータを出しているから、信頼性っていうか、重要性ってわかりにくいからあまり見たくない。そう思う人も多いのじゃないでしょうか。その通りです。そのデータが信頼置けるのか、重要性がどれだけあるのか、きちんと見分ける必要があります。

だからこそエネルギーに対しては信頼置けるデータが存在することを知ってください。あなたの家庭では毎月電気代ガス代を払うでしょう。あなたの家庭で、そして日本の家庭で、エネルギー消費は電力会社とガス会社が把握しています。全国のガソリンスタンドでは、消費したガソリン、軽油、灯油などの量が記録されています。現在加盟しているすべての国で、IEAという組織の要請により、このデータを総計してIEAに報告し、IEAが世界の消費データを公表しています。各家庭、各商店、各ビル、などの消費電力、消費ガス、消費石油製品は、ごまかしようもなく把握されていますから、このようなエネルギーデータは信頼できるでしょう。日本では資源エネルギー庁が、この統計に責任を持って対処し、IEAに報告をしています。そして日本向けにすべての人が自由に見れるように、ネットでエクセルデータを公表しています。そのエクセルデータを使って作成したグラフが上のグラフなのです。

このようにごまかしや記入漏れが非常に起きにくいのがエネルギー消費のデータです。家庭やビル各商店各工場などで消費されるエネルギーを、最終エネルギー消費と呼びます。最終エネルギー消費の性質上、どのエネルギーがどこでどれだけ使われたかは、国別に明確にわかります。そのデータを使って、運輸でのエネルギー消費は家庭より多い、そしてその98%は石油製品であるとわかるのです。重要でかつ信頼置けるデータなのです。

日本では世界に誇る新幹線がひっきりなしに走っていますし、東京や他の都会ではJRや私鉄の市民の足として電車が走っています。それでもこれほどエネルギー消費が少ないのは、驚きでなくて何でしょう。何故エネルギー消費が少ないのか。それは電車が鉄道の上を鉄輪で走るからです。円形の鉄が鉄の上を走ることによって、運動に対する摩擦抵抗を極度に減少させた結果こうなるのです。タイヤで走ってはこうはなりません。つまりEVでこれほどの省エネ効果は得られないのです。

東京一極集中のもと、戦後日本は東京を便利に新しく、それに反して地方を取り残し、多くの地方都市が衰退の危機にあります。東京は今や世界最大の都市圏を形成していますが、それを支えたのが地上地下に網の目のごとく張り巡された電車路線網でした。そしてその路線網をひっきりなしに電車が走り、電車は常に乗客で満たされています。東京の電車路線網は、どう考えたって世界一を誇ります。それでも電車の消費エネルギーは驚くほど少なくて済んでいることは、上に見た通りです。

一方地方の電車は廃線になる例が後を絶ちません。悪しき循環です。ヨーロッパを旅してみると、LRTが町を引き立てていることが良くわかります。

日本を持続可能国に引き上げるために、地方をもっと住みやすくさせる必要があります。そのためにはそれぞれの地方で考え抜かれた路線に、LRTを敷設するしかないのです。繰り返しますが、自動車過剰社会は長続きしないのです。ガソリン価格が政府の手にも負えなくなった時自動車過剰時代は終わるのです。電気自動車にすべて変わるというのも幻想にすぎません。自動車過剰時代が終わったとき、電気や水素の自動車は、鉄道を補完する副次的な乗り物になっているでしょう。一学者の私的な意見だと思わないでください。信頼置けるデータが自動車の非効率性を示しているのです。

また空飛ぶ自動車やリニアモーターカーなどに期待を持つ人も多いでしょう。それをちょっと考えて見ましょう。

まず空飛ぶ自動車ですが、空を飛ぶためにどれだけエネルギーを使うでしょう。それに自動車には事故がつきものです。事故った自動車が空から降ってくるって、何といやな社会だと思いませんか? 空飛ぶ自動車が自動車に取って変わることはないでしょう。

リニアモーターカーに期待を持つ人は多いでしょう。しかし軌道上に電磁石をずらりと並べなくてはなりません。それこそ自動車や人の邪魔でしょう。また鉄道総研の論文では、現在開発中のリニアモーターカーは、空中に浮遊するとは言え、敷き詰めた電磁石が、車両からの反作用によって振動を起こし、その結果走行に対するエネルギー消費が、自動車と鉄道の中間値にあると発表されています。要は鉄道ほど省エネ効果は無いということです。

注)誤解がないように最後の文を詳しく説明しておきます。リニアモーターカーは、まだ実際の経路に走行してはいませんが、その前の段階として、いわゆる実証実験が行われています。実際の走行条件に近づけて、実験路線が敷かれ、その上を実験車両が走行しています。試乗した人も多くおられると思います。そして様々なデータを鉄道総研がとっています。

私がネットで見た鉄道総研の論文で、リニアは鉄道と自動車の中間のエネルギー消費であると結論付けられていました。また実際にリニアを見学した人たちから、リニアは音がうるさいという話を聞きました。音がうるさい理由を物理基礎程度の物理を使って考えると、上の文になります。

ちょっと理系目線でごめんなさい。

注)このページは2025年6月13日、京都市役所において当該分野担当の市職員の方達に、LRTの必要性をエネルギー消費の観点から、言い換えれば持続可能社会創設の観点から、お話しさせて頂いたときの説明を基に作成しました。さらにその時には、資源エネルギー庁発行のエネルギーバランス表を参加された皆様にお配りし、ここに掲載したデータの信頼性をご説明しました。参加された方々にはややこしいエネルギーバランス表の基本的大筋を、直ちに理解して頂いたように思います。その時の会見とこのページが、少しでも京都ひいては全国の都市のLRT導入に力になることを祈念いたします。私は多くの自治体職員さんに法政大学時代以来お会いしてきましたが、真に自分の地方を誇り高く思い、地域の発展を心から願っている方々が日本全国におられることを、身を以て体験してきました。その人達がいる限り、日本は新たな時代を力強く切り拓いていくことを、確信しているからです。

注) 令和7年現在、京都の夏の熱帯夜が急増しています。これは明らかな人災です。それを軽減させる方策とは。エネルギ-を考えるとやはりLRTの必要性が浮かび上がります。

注) 鉄道が運動に対する抵抗をタイヤに比べて格段に減少させることは、下の動画を見るとよくわかります。

動画では二台の馬車が出てきます。最初に出てくるのは、北海道開拓村の馬車鉄道です。車両重量は2トン。明治の開拓時代、実際に使われていた車両ですから、がっしりした造りです。最初の画面で、ブレーキに触らないよう警告の札が見えます。中学生の団体でしょうか? それに違反したとして、厳しくおじさんに注意されます。馬車が動き出すところで、馬は非常に大きく踏ん張ります。しかしその後等速運動に変ると、足取りも軽やかに気持ちよさそうに馬車は進みます。御者は技術がいります。馬を止めると同時に、タイミング良く車両にブレーキを掛けなければいけません。もしブレーキを掛けなければ、車両はそのまま運動を続け、馬にぶつかってしまうでしょう。ブレーキの調子が狂うと、馬を駄目にしてしまう恐れがあるのですね。

二台目の馬車は札幌大通り公園の馬車です。御者台にも子供連れを乗せ、鉄道馬車と比べると何とものどかな雰囲気です。車両も観光用なので簡単な作りで、恐らく数百kg程度の重さでしょう。動き出すときの馬の様子は、やはり最初は力を入れますが、鉄道馬車ほどではありません。これは車両が軽いからです。しかしその後はある程度力を入れた歩き方で、車両に運動に対する抵抗があることを伺わせます。事実交差点を曲がって馬は止まりますが、ブレーキを掛けてないようなのに車両は自然に横断歩道の前で止まります。道路上をタイヤで走行すると鉄道より格段に抵抗が大きくなっていることがおわかりでしょう。

鉄道の上での鉄輪と舗装道路の上のタイヤでは、運動に対する抵抗が違うこと、このようにして解るのです。それが上の円グラフで、運輸部門のエネルギー消費に反映しているわけで、その結果運輸部門でのエネルギー種別は98%に対し、電気は2%であるという結果が出てくるのです。